リハビリテーションセンター

リハビリテーションセンターについて

当院では、「リハビリテーションはあせらず、あきらめず」をモットーに、スタッフ一同、急性期から療養期、ベッドサイドから訪問リハビリテーションに至るまで、地域に根ざした活動を通じて患者さんの機能回復、能力改善に努めております。

当院では、「リハビリテーションはあせらず、あきらめず」をモットーに、スタッフ一同、急性期から療養期、ベッドサイドから訪問リハビリテーションに至るまで、地域に根ざした活動を通じて患者さんの機能回復、能力改善に努めております。

突然の事故や病による大きな心の痛手が少しでも和らぐように、病前の生活様式を十分に配慮し、家庭復帰、社会復帰に向けてケースワーカー等と連携を図りながらADL(日常生活動作)、QOL(生活の質)の向上を目指しています。

病院理念に基づく基本方針

- 患者さんのニーズに沿ったリハビリテーションを展開します

- 質の高いリハビリテーションを提供します

- 地域の病院や各種施設との有機的な連携を図り、地域医療・福祉の貢献に努めます

基本方針に基づく取り組み

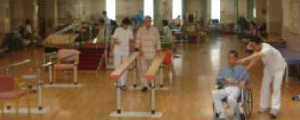

当院のリハビリテーションセンターは、理学療法士(PT)15名、作業療法士(OT)8名、言語聴覚士(ST)7名の計30名体制で、入院・外来・訪問形態にて各種療法を提供しています。ご家族やお見舞いの方、ケアマネージャーなどの出入りが数多くあり、自由で明るい雰囲気のもと、患者さんと共に機能回復、能力改善の前進・漸進に努めております。

2007年(平成19年)4月1日に、回復期リハビリテーション病棟34床が開設され、正月3が日以外、病棟スタッフと当センタースタッフとが常に綿密な連携を図りながら、患者さんの早期在宅復帰をめざしリハビリテーションを行っています。

回復期リハビリテーション病棟では、毎月開催のカンファレンスにおいて患者さんやご家族のご要望、お話しなどを親身にお伺いし、患者さんやご家族の不安を幾ばくかでも解消してさしあげること、退院後も安心してお過ごしいただけること等を目指しています。そしてこの実現こそ、我々スタッフの喜びであり目標ともなっており、そのためにもご本人とご家族、そして病棟との架け橋の存在として、常にあり続けられるように日々奮闘しています。

2010年(平成22年)11月には、地域の医療福祉従事者(医師・看護師・ケアマネージャー・老健特養等施設、リハビリテーション関係者など)による備後地域リハビリテーション研修会を発足させました。地域のより良い医療・福祉の連携を目指し、様々な視点から多角的に学ぶことのできるこの研修会を、今後も定期的に開催することを計画しています。

▼回復期リハビリテーション病棟では、以下を目指しています。

- 朝夕の着替えをおこないパジャマではなく私服で日中をお過ごしいただきます

- 食事はできるかぎりデイルームでお召し上がりいただきます

- トイレをできるかぎりご利用いただきます

- 日中は、目的を持って、ベッドから離れてお過ごしいただきます

- 多少時間がかかってしまっても、最小限の介助・援助で日常動作をおこなっていただきます

- ご家族の方に積極的にリハビリに関わっていただきます

- ご入浴をできるかぎりお楽しみいただきます

▼リハビリテーションセンターでは、以下を実践しています

- 月曜日から金曜日の午後に約1時間カラオケやゲーム等の集団レクリエーションを行います

- ボランティアの先生による革細工教室を週1回開催します

- ボランティアの先生による絵画教室を月1回開催します

- ボランティアの先生による習字教室を月2回開催します

- リハビリテーションスタッフ全員で患者様に対するアプローチ方法等の検討会を適宜開催します

- ケアマネージャーとの連絡会を隔週で開催し、退院後の情報の交換をおこないます

- 脳卒中カンファレンスおよび整形外科カンファレンスの場で、医師との情報交換を図り、迅速なリハビリテーションを提供します

- 嚥下機能の評価については、嚥下造影検査を適宜実施いたします

理学療法(PT:physical therapy)

当院の理学療法は、個別療法を基本とし、患者さんの回復を第一に、様々な治療手技を取り入れながら行っています。そして、リハビリテーションセンター内だけで練習するのではなく、病院内、屋外などのあらゆる場所を練習の場と位置づけ、日常生活や退院後の社会復帰について、患者さんと共に話し合いながら・考えながら、より実践レベルに近いリハビリテーションの実施を心がけております。

さらに、疼痛緩和、機能回復、残存能力の再構築などといった目に見える一面だけに注視するのではなく、患者さんの心のフォローを十分に組み入れた温かみのあるリハビリテーションを日々追求しております。

また、義肢装具士の方に、週2回(水・金)ご来院いただき、情報の交換や採寸・採型などをお願いしています。

作業療法(OT:occupational therapy)

当院の作業療法は、患者さんひとりひとりの生活(ライフスタイル)に着目し、作業活動というアプローチを通して身体機能面だけではなく、意欲、感情等の精神面や高次脳機能障害、認知症に至るまで幅広く対応しております。

在宅復帰の際は、ご家庭で何らかの役割が担えるように、つまり寝たきりにならない・させないように、次のような心身機能作りのお手伝いをしております。

・手や足などの身体機能回復のアプローチ

・精神機能・高次脳機能障害・認知症に対してのアプローチ

・食事,着替え,トイレ,お風呂等の日常生活動作(ADL)の練習

・買い物,炊事,洗濯などの家事動作の練習

・利き手交換や自助具,福祉機器使用による介助量の軽減等

また、他部門と連携して

・ご本人・ご家族に必要な介助方法の説明及び指導

・退院前訪問での住宅改修アドバイス

・在宅生活での注意点のアドバイス等

を行っています。

さらに、外出・外泊を勧め、そこで出た問題点をご本人、ご家族や他部門のスタッフと共有し、連携を図りながら改善に向けて鋭意取り組んでおり、患者さんが可能な限り病前の生活リズムに近い生活の質を享受できるようなリハビリテーションの提供を目指しています。

【革細工教室】

【革細工教室】

OT室では週1回ボランティアの先生による革細工教室を行っています。一見むずかしそうにみえる革細工ですが、丁寧に教えてくださるので、マヒのある方も、素敵な作品をたくさん作られています。興味のある方はいつでも見学にお越し下さい。

言語聴覚療法(ST:speech therapy)

当院の言語療法は、失語症・構音障害等のことばに支障をきたした患者さん、記憶障害・注意障害等の高次脳機能障害や認知症の患者さん等の機能回復やスムーズなコミュニケーションの確立、そして在宅復帰、社会復帰に至るまでの様々なアプローチを早期より行っております。また、神経心理検査を適宜実施し、患者さんやご家族に対し、病状の説明をさせていただいております。

当院の言語療法は、失語症・構音障害等のことばに支障をきたした患者さん、記憶障害・注意障害等の高次脳機能障害や認知症の患者さん等の機能回復やスムーズなコミュニケーションの確立、そして在宅復帰、社会復帰に至るまでの様々なアプローチを早期より行っております。また、神経心理検査を適宜実施し、患者さんやご家族に対し、病状の説明をさせていただいております。

摂食機能療法は、早期から安全に経口摂取(食べること)することを目標に、嚥下機能の評価・摂食練習を実施しています。また、嚥下造影検査を適宜実施し、嚥下機能のみならず、代償法の導入や的確な摂食条件などの評価を行い、ご家族向けに病状や摂食条件の説明及び食事介助方法のアドバイスなどを積極的に行っております。

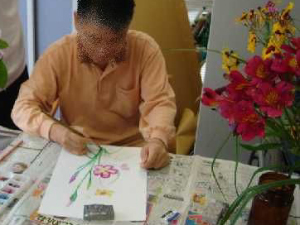

【絵画教室】

【絵画教室】

毎月第2水曜日午前中にボランティアの先生にお越しいただき、絵画教室を開催しています。毎回多くの方が参加され、趣味として楽しんだり、交流の場としてコミュニケ-ションを図られたりしています。

【摂食の介助指導】

【摂食の介助指導】

急性期から医師の指示・監督のもと、安全な経口摂取を目指し、摂食練習を行っています。また、病棟のスタッフや家族に対し、介助方法について積極的にアドバイスを行っています。

【集団レクリエーション】

【集団レクリエーション】

月から金夕刻より、PT・OT・STが交替で、離床,刺激入れ,他者との交流を図ることを目的にリハビリテーションスタッフが中心に行っています。

昔懐かしい歌を歌ったり、身体を動かすことによって笑顔が増え患者さん同士の関係の拡大、また新たな一面の発見などもあり、和やかな雰囲気で時間が流れていきます。(けっこうヒートアップしたりして・・・・)

【訪問リハビリテーション】

【訪問リハビリテーション】

当院では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご家庭を訪問し、退院後の患者さんのフォローアップや通院が困難な方の生活にあったリハビリテーションの指導を行っています。

指導内容を例示すると、実際の生活の中での動作の練習や介護指導、機能訓練、家屋改修や福祉用具の相談等があげられます。

活動紹介写真

- ▲食事介助

- ▲歩行練習

- ▲カンファランス

- ▲上肢の促通運動

- ▲集団レクリエーション

- ▲手作業練習

社会医療法人社団 陽正会 寺岡記念病院

〒729-3103 広島県福山市新市町新市37番地 TEL/0847-52-3140 FAX/0847-52-2705 E-mail/info@teraoka-hosp.jp

Copyright(c)2010 Youseikai-Group All Rights Reserved.(無断転載を禁ずる)